最終更新:2025年11月10日 / 作成:アニパルス編集部

当記事は元記事(漫画版1〜7話レビュー)をベースに、一次情報を照合して事実関係を確認・追記したうえで再編集したものです。引用は最小限に抑え、独自の考察を中心に掲載しています。

この記事を読むとわかること

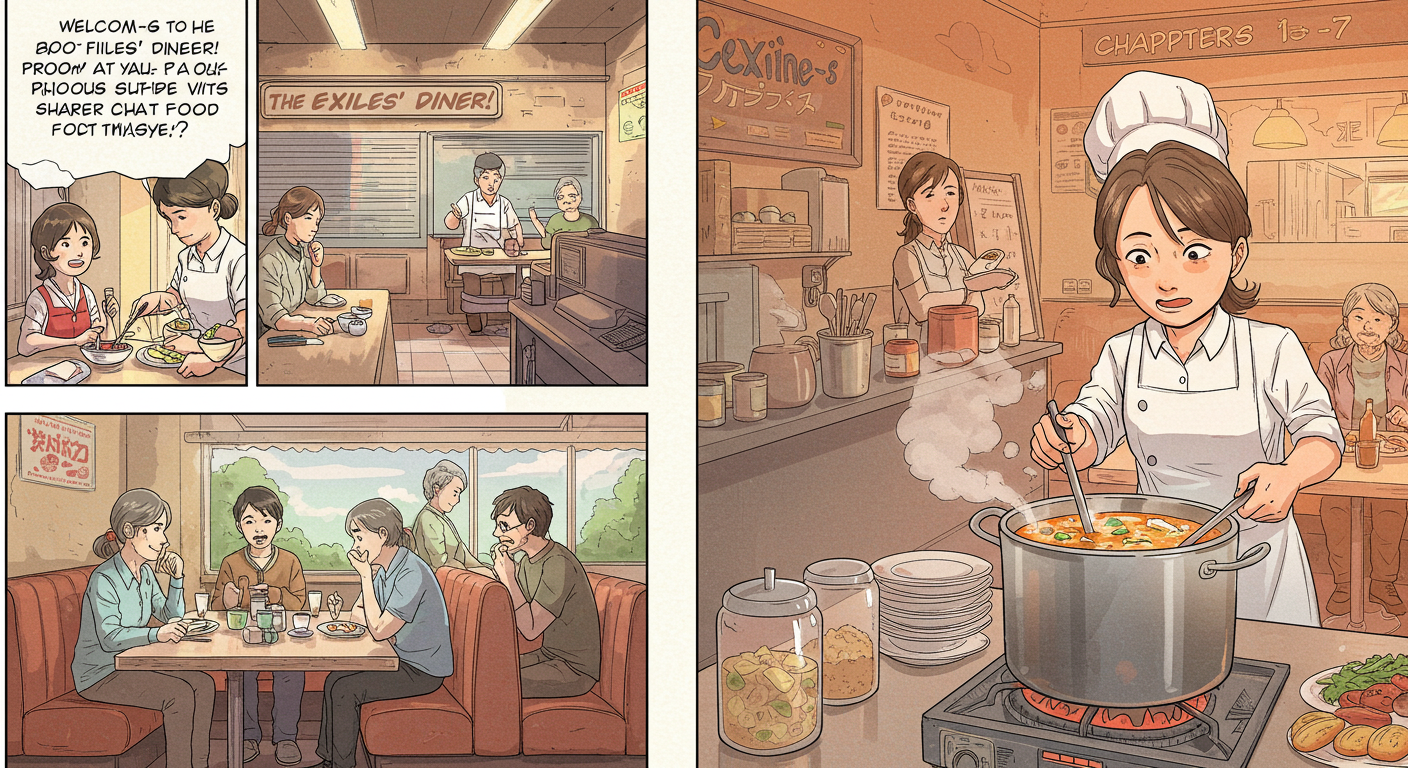

- 漫画『追放者食堂へようこそ!』1〜7話の物語とテーマの全体像

- 料理が人の心と関係をつなぎ、「居場所」を生む3つの理由

- 原作・コミカライズ・アニメ展開までの最新情報と作品の魅力

この記事の要点

- 漫画版1〜7話は、食堂を舞台に“居場所”が描かれるヒューマンドラマである点が一貫したテーマ。

- 作中では「食」が人の関係をつなぎ直す描写が多く、料理が心理描写と直結している点が特徴。

- 作品は原作(小説家になろう)/書籍化/コミカライズに加え、TVアニメ化が公式に発表されている(放送開始:2025/7/3)。

1〜7話のあらすじ(要約)

(※ネタバレ概略)追放された元最強パーティーの料理人デニスが、田舎で食堂を開き、訪れる客たちの事情に寄り添いながら料理で癒していく。各話は来訪者の事情に焦点を当て、料理を介した“居場所の回復”が描かれる。詳細な各話感想は元記事の構成を踏襲しつつ、要点のみを記載します。

第1話〜第3話の要点

- 導入:デニスの追放と食堂開業の背景説明。

- 料理で繋がる人間関係の復元がテーマ化。

第4話〜第7話の要点

- 各話毎に異なる悩みを持つ客のエピソードが展開。

- コメディとヒューマンドラマのバランスが一定しており、読みやすい構成。

考察:料理が「居場所」を作る3つの理由

- 共有体験としての食事 — 食卓は会話と信頼を生む場になりやすく、物語でもそれが明確に機能している。

- ケアの表現手段としての料理 — デニスの料理は単なる栄養ではなく、相手を想う行為として描かれる。

- コミュニティのハブ化 — 食堂が地域や登場人物の接点となり、登場人物の関係性が再構築される。

シリーズの展開状況(原作・コミック・アニメ)

- 原作(小説家になろう)掲載ページ、書籍化情報は作者・出版社の公式ページで確認できます。

- コミカライズは『コミックガルド』で掲載されており、連載ページが確認できます。

- TVアニメは公式サイトで放送情報が発表済み(放送開始:2025年7月3日/放送局:TOKYO MX・CBC・BS11・AT-X 等)。アニメ化により新規ファンが増加しています。

- 配信(ABEMA等)やBlu-ray展開の告知も公式SNS・配信プラットフォームで確認できます。

出典・参考リンク(一次情報)

この記事を読むとわかること

- 漫画『追放者食堂へようこそ!』1〜7話のあらすじと主要テーマを把握できる

- 料理が「居場所」を作る3つの理由(共有・ケア・つながり)を深く理解できる

- 原作・書籍・コミック・アニメ化までの展開と最新情報を確認できる